Les nouvelles vocations du patrimoine normand

-

Temps de lecture : 2 min

La Normandie possède, sur l’ensemble de son territoire, un vaste patrimoine composé de petits joyaux ou de grands édifices. Situés en cœur de ville ou en proche périphérie, certains font l’objet de vastes travaux de rénovation et de réaffectation comme l’ancien couvent des Franciscaines à Deauville, devenu un lieu prestigieux de culture et d’échanges, qui ouvre ses portes au printemps. Au même titre, certains sites normands ont été convertis en hauts lieux muséaux ou culturels, quand d’autres sont en passe de l’être. Tour d’horizon d’un patrimoine régional réaffecté !

Les Franciscaines revisitées

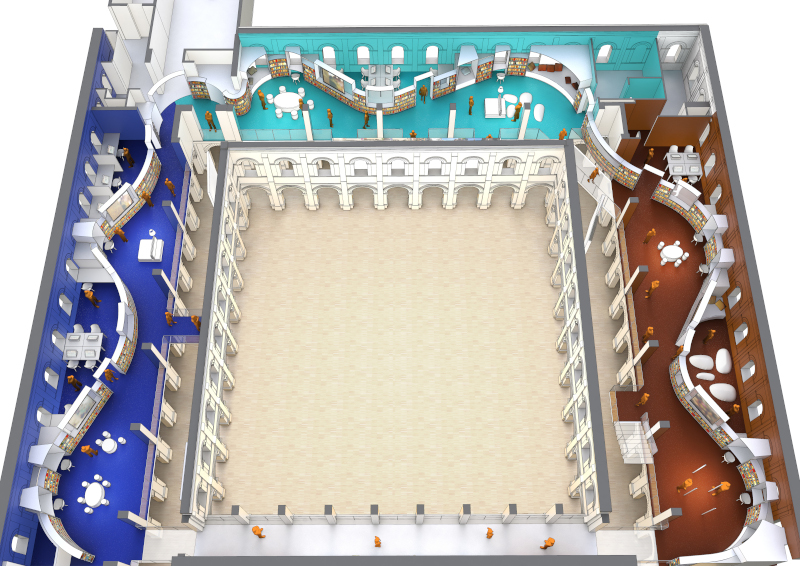

L’ancien cloître du couvent des Franciscaines est désormais recouvert d’une haute verrière contemporaine et les murs d’origine, nettoyés et rénovés, sont éclairés par un lustre monumental. Lumineux, polyvalent et connecté, ce lieu symbolise le passé et l’avenir réunis.

Construit en 1875, l’édifice de 4 800 m2 comprenait un couvent, un orphelinat et un dispensaire tenus par des Sœurs Franciscaines. En 2018, six ans après sa vente à la ville de Deauville, un grand chantier de rénovation a été lancé pour transformer le site en un espace "tout-en-un" novateur. Il abrite aujourd’hui le musée André Hambourg, des espaces d’expositions, une médiathèque, un fablab, une salle de spectacles située dans l’ancienne chapelle… Cette métamorphose n’aurait pu avoir lieu sans l’apport soutenu des collectivités territoriales, dont la Région Normandie (à hauteur de 4 millions d’euros dans le cadre du contrat de territoire Cœur Côte Fleurie), et du Fonds régional d’aménagement et de développement du territoire (FRADT).

Les Franciscaines en 1916 ©FRC - Hubert Moisy

Les Franciscaines avant les grands travaux ©LesFranciscaines

Le nouveau cloître ©LesFranciscaines

Le Cloître en travaux ©Pod VU

Les travaux de la chapelle © LesFranciscaines

La Grande Galerie en travaux ©Pod VU

Cour des expositions ©Naïade Plante

L'espace médiathèque - plan d'archi ®lAutreImage

Plan d'architecture - Univers Ruban ®Moatti Rivière

L’exposition d’ouverture "Les chemins du paradis" ©LesFranciscaines

De la petite église aux Monuments historiques

Les Franciscaines démontrent pleinement l’intérêt de requalifier et réhabiliter d’anciens sites, qu’ils soient religieux ou industriels, pour en faire de nouveaux espaces structurants du territoire normand. Sans le concours des collectivités territoriales, bon nombre auraient été purement et simplement rayés de la carte.

Au Vaudreuil, commune de l’Eure d’environ 3 500 habitants, la petite église désacralisée située en cœur de village va prochainement être réhabilitée avec le concours de la Région pour devenir le lieu d’exposition du futur village d’artisans d’arts. Elle va prochainement retrouver une nouvelle jeunesse, et un nouveau public friand des savoir-faire d’exception.

A Rots, dans le Calvados, c’est la grange aux Dîmes, un bâtiment du XIIIe siècle classé à l’inventaire des Monuments historiques, qui fait l’objet de soins attentifs de restauration pour accueillir des manifestations culturelles. Sa rénovation participe à la dynamique de la vie associative locale et répond à un enjeu d’accessibilité à la culture en milieu rural.

Ces projets sont représentatifs du dispositif régional "Aide à la préservation et à la restauration des édifices protégés" qui vise à accompagner le sauvetage et la préservation du patrimoine remarquable en Normandie. La Région engage en moyenne 3 millions d’euros par an pour des investissements visant à préserver ce type d’édifices.

La Région Normandie et le patrimoine protégé

Par le biais de différents contrats (dont les contrats de territoire) et dispositifs propres, la Région favorise la restauration des édifices classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Elle soutient aussi, via une convention avec la Fondation du Patrimoine (300 000 € par an), la conservation du patrimoine maritime et la sauvegarde du patrimoine vernaculaire ("petit" patrimoine tel que chapelles, fontaines, lavoirs, granges, fours à pain, chaumières…). Afin de coordonner les efforts des différentes institutions (Etat, Départements, Fondation du Patrimoine), la Région Normandie a impulsé et mis en place, en lien avec la DRAC Normandie, un comité régional du patrimoine. Son objectif est de proposer des actions concrètes pour la conservation et la valorisation de sites emblématiques de la Normandie, à partir d’un diagnostic régional partagé.

La nouvelle cote de l’industriel

« L'un des enjeux majeurs est de se projeter sur les usages de demain tout en conservant l’histoire des lieux pour qu’elle colore les projets. »

Christelle Oghia, architecte-programmiste et fondatrice de l’agence VE2A

Les projets de restauration partent de friches industrielles dont l’architecture revêt un caractère exceptionnel ou d'une forte pression foncière exercée sur les grandes agglomérations. Le phénomène a gagné la France dans les années 80-90 qui ont connu les premières grandes réhabilitations, à l’image de l’ouverture des Frigos à Paris (dans les entrepôts frigorifiques de la SNCF) ou de la Factorie à Val-de-Reuil (27) (dans une ancienne centrale hydroélectrique). Pionnière en la matière, cette Maison de la Poésie de Normandie est toujours soutenue par la Région pour ses actions culturelles.

Aujourd’hui, la reconversion de ces anciens vaisseaux de l’industrie n’est plus qu’une question d’esthétique, c’est devenu un enjeu d’aménagement du territoire. "L’intérêt général consiste aujourd’hui à revitaliser les villes, villages et centres-bourgs où se trouvent de nombreuses friches industrielles, primordiales dans l’aménagement du territoire, d’autant que les textes de lois tendent à limiter très fortement l’extension urbaine. D’où l’importance, entre autres, de réutiliser le patrimoine délaissé", explique Christelle Oghia, architecte-programmiste membre du conseil d’administration de l’Ecole supérieure d’architecture de Normandie et fondatrice de l’agence VE2A, spécialisée dans l’aménagement des territoires.

Témoin du passé industriel de la ville, le beffroi de l’ancienne usine métallurgique Tréfimétaux à Dives-sur-Mer (14), accueillera en 2022, à l’issue d’une vaste opération de restauration, le Sablier, pôle des arts de la marionnette de Normandie.

Le musée des Pêcheries installé sur le port de Fécamp (76) dans une ancienne sécherie à morues, propose une vaste collection autour de Terre-Neuve.

Le site Bohin à Saint-Sulpice (61) met en valeur le patrimoine industriel de la vallée de la Risle, du 19e siècle à nos jours, et plus particulièrement l’histoire des épingliers. Adossé à l’usine qui produit toujours les aiguilles Bohin, réputées mondialement, le centre d’animation de l’aiguille et des métiers d’arts et de la couture propose une véritable immersion au cœur d’un outil industriel unique.

Autre réhabilitation emblématique, celle de l’usine Blin et Blin à Elbeuf (76). Construite en 1871-1872, cette ancienne usine de filature et de production de draps de laine est devenue, en 2010, la Fabrique des Savoirs avec un musée, centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) et centre d’archives.

Partenariat de reconversion : le rôle de l’Etablissement public foncier de Normandie

L’Etablissement public foncier de Normandie et la Région sont partenaires depuis plus de 20 ans pour traiter et reconvertir des espaces en friche sur l’ensemble du territoire normand : anciennes usines, anciens locaux d’activités ou équipements publics… L’EPF Normandie assure la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux de recyclage foncier avec le soutien financier de la Région et de la collectivité concernée (commune et/ou EPCI…). Il porte l’acquisition du site pour le compte de la collectivité et lui revend après travaux. La majorité des sites en friche doivent être démolis et/ou à dépollués avant de pouvoir lancer un nouveau cycle d’urbanisation. Cependant, quand ils présentent un intérêt patrimonial et un potentiel de réutilisation, l’EPF examine la faisabilité technique d’une réhabilitation "clos-couvert", c’est-à-dire de l’enveloppe et du gros œuvre ; la collectivité concernée se chargeant ensuite de l’aménagement intérieur du bâtiment réhabilité.

Les taux d’intervention de la Région et de l’EPF varient en fonction de la localisation des projets :

- 3 grandes agglomérations de Caen, Rouen, Le Havre : EPF 35%, Région 25%, collectivité 40%

- EPCI des 24 villes moyennes : EPF 35%, Région 40%, collectivité 25%

- Autres EPCI : EPF 45%, Région 35%, collectivité 20%

- Des fonds européens (FEDER) peuvent venir en complément de ces plans de financement.

Deux questions à Raphaël Labrunye, architecte

Raphaël Labrunye est le directeur de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie (Rouen) et architecte spécialisé dans l’étude historique, patrimoniale et architecturale.

L’ENSA de Normandie est installée dans l’ancienne usine Lucien Fromage (qui produisait des tissus élastiques) réhabilitée dans les années 80. La forme induit-elle le fond ? Y a-t-il une incidence sur l’enseignement, l’appropriation du lieu, la déambulation… ?

Dans les années 80, quand cette usine a été transformée en école, il n’y avait aucune reconnaissance du patrimoine industriel. Il n’existait pas non plus de pratiques courantes sur la manière de métamorphoser ce type de bâtiment. Donc, en ce qui concerne l’Ecole d’architecture de Normandie, on a fait un bâtiment neuf dans l’existant, alors qu’aujourd’hui, on prend en compte l’édifice d’origine dans la manière de le réinvestir. Cela dit, la qualité de la réhabilitation est très attractive, avec ce grand parc et son bâtiment comme un grand château. Historiquement, en France, les écoles d’architecture sont installées dans des constructions neuves. Donc pour les étudiants de l’ENSA de Normandie, cela offre un univers particulier. A ce titre, nous proposons avec l’Université du Havre un master Diagnostic et réhabilitation des architectures du quotidien, qui s’appuie sur le patrimoine industriel du XIXe siècle en Normandie et qui connaît un vrai succès auprès des étudiants.

La Normandie possède de nombreux sites industriels et religieux désaffectés. En tant qu’architecte spécialisé dans le patrimoine, pensez-vous que ce soit un atout ou une faiblesse ?

Tout dépend de la qualité de l’édifice. Je pense que c’est un atout pour les territoires industriels qui ont connu, de ce fait, une forte pression foncière. Je pense notamment à l’Ile-de-France où les grosses usines automobiles étaient aux portes de Paris (par exemple sur l’île Seguin). Maintenant, nos connaissances sur la reconversion de ces friches se sont aguerries. Sachant qu’aujourd’hui, on ne peut plus industrialiser les sols, l’intérêt de les réhabiliter est grand, surtout qu’elles sont souvent proches des centres-villes, là où il faut densifier. Ce sont des opportunités incroyables pour le développement des territoires, d’autant que ces sites sont des carrefours d’intermodalités, ce qui représente d’énormes potentiels. Le seul bémol concerne les sites pollués qui coûtent très cher à reconvertir. Pour les sites religieux, c’est plus complexe car ils sont davantage épars et généralement situés dans des communes rurales connaissant une dépression démographique. Leur capacité de transformation est assez faible surtout si leur architecture n’est pas singulière ou remarquable. Cependant, s’ils sont de qualité et situé en centre-ville, il est courant de garder le volume d’origine pour le reconvertir.

Le saviez-vous ?

Au début des années 80, une cellule "patrimoine industriel" est créée au sein de la sous-direction de l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France dépendant du ministère de la Culture. En 1985, le rapport Lacaze sur les grandes friches industrielles dresse un état des lieux alarmant : près de 20 000 hectares de friches sur l’ensemble du territoire français, dont 450 hectares en Normandie, sont abandonnés.

Dans les années 70, à New-York, San Francisco, Chicago, de jeunes artistes investissent des bâtiments industriels abandonnés en cœur de ville où ils disposent pour un loyer très modique d’une surface importante pouvant servir à la fois d’atelier et de logement : le phénomène des lofts est né !

L’abandon des sites religieux et cultuels date d’après la Révolution française. Le culte religieux fut en effet interdit sous la Terreur, obligeant les communautés religieuses à fuir les couvents, les abbayes etc. Ces lieux furent ensuite souvent vendus au secteur privé avant de retomber dans le giron de l’Etat ou des collectivités, changeant de nombreuses fois de mains et de vocation.

Dialogue citoyen

Reportages "Tous Normands"

-

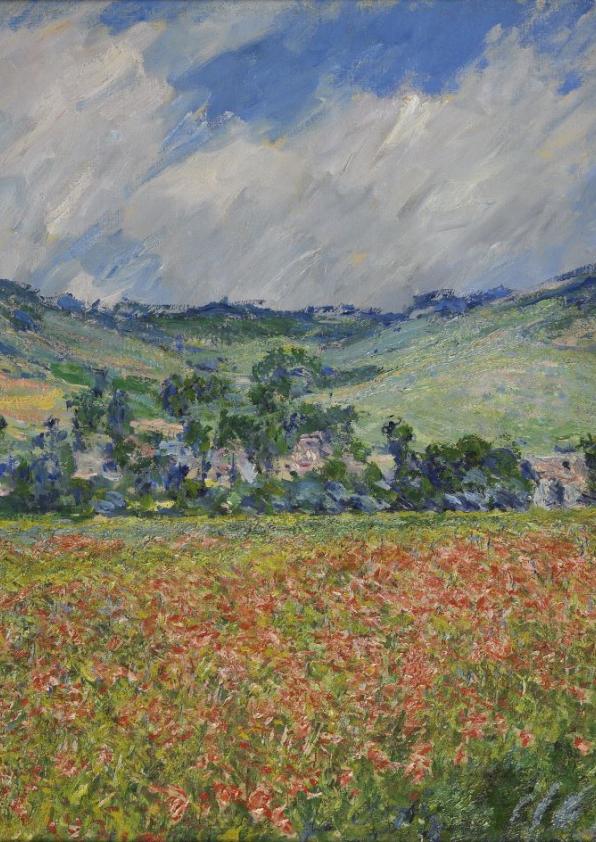

L’impressionnisme en Normandie, toujours vivant et inspirant !

Publié le 15/12/2023 3 min

Le festival Normandie Impressionniste revient du 22 mars au 22 septembre 2024 pour une édition exceptionnelle !

A travers 150 événements partout en Normandie, des artistes contemporains font revivre l’esprit d’avant-garde de ce courant qui transforma durablement la représentation du monde et influença des générations de créateurs. -

Rouen, capitale européenne de la culture en 2028 ?

Publié le 21/06/2023 2 min

Candidate pour devenir capitale européenne de la culture en 2028, Rouen fait partie des 4 villes présélectionnées par le jury en mars 2023, aux côtés de Bourges, Clermont-Ferrand et Montpellier. Quels sont les atouts de la candidature rouennaise (baptisée Rouen Seine normande 2028) ? Ses projets phares ? Les prochaines étapes ?

-

La Maison Tellier : concert dans la forêt au crépuscule

Publié le 25/07/2022 1 min

À l'occasion de la sortie de son 7e album, Atlas, le groupe rouennais La Maison Tellier se produit samedi 27 août au milieu de la forêt Verte, à côté de Rouen, dans le cadre du festival Les Nuits Normandie Impressionniste, associé pour l’occasion à la salle de musique actuelles Le 106. Un concert à la tombée de la nuit, entre chien et loup, à la manière d’un tableau impressionniste.

-

Génération média : éducation à la cybercitoyenneté

Publié le 18/11/2021 3 min

Biberonnée au numérique, la génération des digital natives baigne dans le cybermonde. Pourtant, elle n’en maitrise pas toujours les usages, méconnait ses limites et ses dangers potentiels. Les dispositifs d’éducation aux médias et d’éducation aux écrans mis en œuvre par la Région Normandie en partenariat avec les autorités académiques visent à outiller les jeunes pour les rendre moins vulnérables, plus actifs et responsables de leurs pratiques. Témoignages de ces futurs cybercitoyens.

-

Culture : contre vents et marées !

Publié le 20/07/2021 2 min

Après plus d’un an de repos forcé, la scène artistique et culturelle renaît enfin, galvanisée et impatiente. Impatient, le public l’est aussi ! Enfin la scène, enfin le spectacle vivant, enfin les concerts, les arts de rue, le cirque ! Enfin aussi la joie de communier ensemble dans un moment unique.

-

Sur les traces de Flaubert en Normandie

Publié le 26/05/2021 2 min

En 2021, la Normandie célèbre le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, né à Rouen le 12 décembre 1821 et mort à Croisset en 1880. L’écrivain a vécu toute sa vie dans la région, où il a écrit l’essentiel de son œuvre dans sa maison des bords de Seine. Aujourd’hui, que reste-t-il de Flaubert en Normandie ? Balade en compagnie de l’écrivain et d’Yvan Leclerc, professeur émérite à l’université de Rouen.

-

La Normandie, star du 7e art

Publié le 20/04/2021 4 min

En noir et blanc ou en couleurs, en 35 mm ou en numérique, des centaines de films ont été tournés en Normandie depuis l’invention du cinéma par les frères Lumière. Célébrée pour ses paysages, ses lumières et son patrimoine par les plus grands cinéastes, notre région attire les équipes de réalisation et production qui s’appuient sur les services offerts par l'Accueil de tournages de Normandie Images. Alors que les réalisations de film s’enchaînent de Caen à Dieppe en passant par Cherbourg, Rouen ou Yvetot, plein zoom sur le 7e art dans notre région.

-

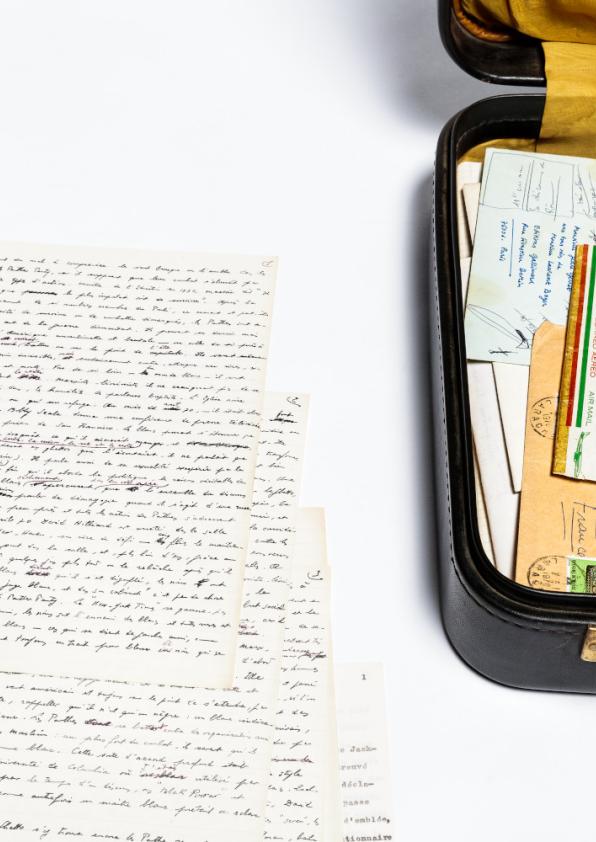

Les valises de Jean Genet sont à l’IMEC

Publié le 15/01/2021 2 min

Certaines grandes donations s’apparentent à des événements littéraires et donnent lieu à des expositions : Les valises de Jean Genet, présentées à l’IMEC, permet d’en savoir davantage sur les dernières années de cet écrivain majeur qui, toute sa vie, a cultivé un certain mystère. Elle est à découvrir à l’abbaye d’Ardenne, près de Caen, dès la réouverture des lieux culturels et ce jusqu’au 28 avril.

Fermer le sommaire

Fermer le sommaire