La Coquille Saint-Jacques de Normandie se pêchera encore longtemps

-

Temps de lecture : 2 min

En France, la saison de la coquille Saint-Jacques a duré du 1er octobre au 15 mai 2022. Pendant 7 mois et demi, 300 navires normands vont exploiter un gisement particulièrement riche, sans le mettre en danger. Le fruit d’une gestion efficace de la ressource, associant étroitement scientifiques et pêcheurs. La biomasse disponible (ensemble de tous les êtres vivants d'un milieu) continue même de croître année après année.

En décembre, la pêche à la coquille Saint-Jacques bat son plein à Port-en-Bessin. La saison de la pêche est ouverte depuis le 1er octobre. « Pour nous, c’est la plus belle période de l’année, c’est Noël avant l’heure », confie Julien Hue, pêcheur de coquilles Saint-Jacques depuis 2006. Le patron de La Persévérance, navire côtier de 12 mètres que vous avez pu apercevoir dans le clip d'Orelsan, a de quoi se réjouir : « la coquille représente 65% de mon chiffre d'affaires ». Avec ses 5 membres d’équipage, il pêche la coquille « jusqu’au dernier jour », soit le 15 mai, profitant d’une « meilleure rentabilité par rapport au poisson ».

1er bilan à la fermeture de saison

Vendredi 13 mai 2022, la pêche de la coquille Saint-Jacques de Normandie s’est arrêtée, comme partout ailleurs sur les côtes françaises. Cela permet de laisser le précieux coquillage se reproduire, naître et bien grandir.

Plus de 30.000 tonnes de coquilles ont été pêchées pour la saison 2021/2022, ce qui confirme le leadership de la Normandie : 1ère région de pêche française de coquilles Saint-Jacques. Cela représente 45% du chiffre d'affaire de la pêche en Normandie avec un prix moyen de 2,90€ (soit + 4% rapport à l’an passé).

Voir le communiqué de presse de Normandie Fraîcheur Mer

La coquille normande, une spécialité mondialement reconnue

« Non-seulement la France est le plus gros marché du monde en matière de coquilles Saint-Jacques, mais en plus les eaux normandes représentent un gisement d’importance faisant de la région le leader en termes de production. »

Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches (CRP) et de Normandie Fraîcheur Mer (NFM)

La coquille Saint-Jacques normande se vend très bien. Outre une minorité de coquilles pêchées dans le golfe de Gascogne, la quasi-totalité de la pêche française de coquilles Saint-Jacques est répartie entre la Bretagne (environ 1/3 de la production) et la Normandie (environ 2/3).

Côté normand, la coquille Saint-Jacques de Normandie est pêchée de Granville (Manche) jusqu’au Tréport (Seine-Maritime) par des navires provenant de 14 ports, mais ce sont surtout les eaux à l’est du Cotentin qui attirent les coquillards. En particulier, le gisement de la baie de Seine, dans l’enceinte des 12 milles nautiques qui font face au littoral du Calvados. Il représente à lui seul 70% de la coquille Saint-Jacques normande, aussi appelée la Pecten Maximus. Pour le plus grand plaisir des navires français d’ailleurs, qui sont les seuls à pouvoir exercer dans cette zone et à bénéficier de la ressource. Normandie Fraîcheur Mer, dont le rôle est notamment de valoriser les produits régionaux en les ancrant dans le territoire, a conscience de cette richesse naturelle.

« Notre objectif est d’avoir les meilleurs produits et d’être dans le segment “premium” du marché national. Si un produit n’est pas beau à la débarque, il le sera encore moins dans l’assiette. On est un pays de gastronomes, il faut donner au produit son meilleur goût pour que le consommateur s’en rappelle. »

Dimitri Rogoff

La coquille normande possède un atout de taille : son corail, « son cadeau », comme l'appelle Dimitri Rogoff. Cet appendice comestible de couleur orangée, correspond à la gonade (organe sexuel qui produit les gamètes) de ce mollusque hermaphrodite. Apprécié par les gourmets, ce signe distinctif typiquement normand* est d’ailleurs un des critères pour l’obtention du label rouge, fameux sésame certifiant la qualité supérieure des produits.

Déguster les coquilles Saint-Jacques de Normandie : les conseils des pros

- “Il n’y a pas de secret : les meilleures recettes sont les plus simples. Le plus souvent, je les fais sauter sur une poêle bien chaude et je les mange comme ça. Ou alors je les fais revenir avec quelques quartiers de poire dans une poêle, accompagnées d’un verre de poiré.” Dimitri Rogoff, président de Normandie Fraîcheur Mer.

- "Je préfère la coquille Saint-Jacques à l’ancienne, dans la coquille et gratinée telle qu’on la prépare dans ma famille". Lise Hue, chalutier La Persévérance, Port en Bessin.

- "Oubliez la crème avec les coquilles ! La noix de Saint-Jacques, je la déguste nature, enrobée dans une tranche de poitrine fumé et en brochette, avec un champignon, une tomate cerise pour la couleur et un bout de poivron. Il n’y a plus qu’à poivrer avant de griller". Eric Foucher, chercheur à l’Ifremer, Port-en-Bessin.

Découvrez toutes les recettes à base de Coquille Saint-Jacques de Normandie

Le label rouge appliqué à la coquille, une garantie officielle de qualité

Le label rouge, défini par le Code rural et de la pêche maritime (CRPM), est un des signes officiels de qualité destinés aux produits alimentaires . Géré par Normandie Fraîcheur Mer, le label rouge appliqué à la coquille Saint-Jacques normande est l’un des 400 labels rouges homologués en France. Son cahier des charges est exigeant en matière de qualité du produit et de technique de récolte. Si la présence de corail est l’un des critères, l’intégrité physique, la propreté ou encore la taille de la noix doivent également être irréprochables. « La noix doit correspondre à un rendement de 6 pour 1, c’est-à-dire que pour 6 kg de coquilles, il faut au minimum 1 kg de noix », précise le président de NFM. Sans ce ratio, ou en l’absence d’un des critères cités, pas de label. Pas de label non plus pour les noix qui ne seraient pas suffisamment fraîches : « si les coquilles sont commercialisées le lendemain de la journée de pêche, cela garantit leur fraîcheur », poursuit Dimitri Rogoff. « On a l’obligation de les débarquer entières, encore vivantes. Quand elles sont commercialisées dans ces conditions, on peut être sûr que le produit est exemplaire »

Et pour maximiser les chances de commercialiser des coquilles les plus fraîches possible, plusieurs acteurs interviennent dans le circuit du produit. Les mareyeurs sont généralement sollicités par les pêcheurs pour assurer l’intermédiaire entre les bateaux et les marchands. Lors de la criée, au retour des bateaux et en pleine nuit, ils achètent directement les produits qui viennent de la mer, avant de les traiter et de les faire ensuite expédier vers les poissonneries et autres distributeurs.

A Port-en-Bessin, il ne reste que deux ateliers de mareyeurs : Port Marée et Jeanne Mareyage. A quelques centaines de mètres l’une de l’autre, les deux entreprises jouent avec les mêmes règles. « On est tributaire des normes européennes », indique Aliette Godey, comptable chez Jeanne Mareyage depuis plus de 25 ans. « Les sols et les murs doivent obéir à des conditions de propreté, et nos ateliers sont frigorifiés entre 10 et 12 degrés. »

Le geste des personnes qui décortiquent les mollusques plusieurs heures par jour est vif et précis. Quelques mètres plus loin, dans une pièce légèrement à l’écart, les conditions sont encore plus contrôlées. « Ici, on prépare les coquilles label rouge. La pièce doit respecter une température précise de 10 degrés », explique la comptable avant de retourner en vitesse négocier les prix des produits, qui attendent d’être expédiés les plus frais possible et dont le stock semble intarissable.

Une ressource qui se porte de mieux en mieux

« Le stock augmente d’année en année, quel que soit l’âge des individus (des coquilles - ndlr), on est passé de 5 000 tonnes de biomasse au début des années 2000, à 70 000 tonnes en 2021. »

Eric Foucher, ingénieur halieute et chercheur à l’Ifremer de Port-en-Bessin

Les scientifiques confirment la bonne santé de la ressource. Depuis 1976, la campagne COMOR (Coquilles en Manche ORientale) fait intervenir les équipes de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) afin d’étudier l'évolution des stocks de coquilles Saint-Jacques en baie de Seine. Dans les premières décennies, la campagne s’étendait un peu plus vers le nord et vers l’est, du cœur du gisement. Mais depuis 1992, la démarche s’est standardisée, de manière à suivre chaque année un protocole rigoureux et étudier encore plus finement la biomasse de Pecten Maximus normande. Bateau identique, tailles de mailles conservées, méthode de récolte inchangée… seules les zones dans lesquelles sont effectués les prélèvements évoluent aléatoirement année après année. Grâce à ce protocole scientifique, les résultats sont clairs. Eric Foucher, ingénieur halieute et chercheur à l’Ifremer de Port-en-Bessin, peut appuyer sa démonstration sur les courbes ascendantes de ses graphiques : en 2021, 70 000 tonnes de biomasse ont ainsi été estimées en Baie de Seine, contre moins de 5 000 au début des années 2000.

Cette évolution de la ressource n’était pas gagnée. « La coquille Saint-Jacques est une pêcherie importante, fortement pratiquée depuis presque un demi-siècle » explique Eric Foucher. La bonne tenue de la biomasse ne se résume donc pas à un environnement particulièrement fertile, puisqu’il est le même de l’autre côté de la Manche, vers les côtes britanniques, où le stock ne cesse de baisser et atteint aujourd’hui des niveaux alarmants. D’après le chercheur, cela est principalement « le fruit d’une gestion des pêches très efficace en France et très favorable à la ressource ».

Contrairement aux Anglais, qui n’ont « aucune gestion pour contraindre les coquilliers », les Français ont su mettre en place des contraintes qui représentent « un cercle vertueux pour le stock de coquilles Saint-Jacques et pour les pêcheurs », continue le spécialiste. Outre la diminution de l’effort de pêche (en jours et en heures) et la sélectivité plus forte sur les coquillages ramassés, un système dit de « jachère » a été mis en place en 2016 : « on interdit la pêche pendant une saison entière afin de permettre aux coquilles d’une zone de se développer ». Définies grâce aux résultats des campagnes COMOR, ces zones de jachère laissent les jeunes individus « grandir tranquillement pour augmenter les densités locales et les chances de reproduction ». Et au vu du nombre de coquilles juvéniles décelées lors de la campagne 2021, la tendance semble rester à la hausse. « L’année prochaine sera encore très bonne », promet le scientifique.

« Faire perdurer la pêche artisanale »

Une belle promesse, notamment pour les pêcheurs qui misent chaque année sur la coquille Saint-Jacques. D’autant plus que la pêche normande « est dynamique et se renouvelle », rappelle Dimitri Rogoff. « En moins de trois ans, les pêcheurs ont acheté une quarantaine de chalutiers ». Du côté de Lise et Julien Hue, les affaires se portent bien. Le couple est très impliqué dans le développement de son entreprise et les aides reçues par la Région et l'Union européenne, entre autres, leur ont permis de bénéficier d’un financement à hauteur de 30% pour le renouvellement de leurs équipements, de 50% pour le développement de leur application mobile ainsi que pour l’installation d’un atelier d’épluchage de coquilles.

Mais le président du Comité régional des pêches sait bien que « le secteur n’est pas dans une période sereine ». La crise sanitaire, d’abord, « a ralenti et compliqué la vie des professionnels, confinés dans leur caravane flottante dans un climat anxiogène ». Autre inquiétude de la part des pêcheurs : l’installation de parcs éoliens en mer, « en pleine zone de pêche », comme le déplorent les marins. Les pêcheurs redoutent notamment des effets négatifs sur la ressource en coquille et sur leur activité coquillière (voir notre encadré ci-dessous).

S’ajoutent à cela les conséquences du Brexit sur les pêcheries. Nouvelles concurrences sur les eaux normandes ou difficultés de se rendre vers la Grande-Bretagne, les combats des professionnels régionaux s’accumulent, même si la pêche à la coquille Saint-Jacques n’est pas directement concernée puisque la ressource se trouve principalement côté normand. Mais le Brexit peut en revanche inciter les bateaux du nord de la France, qui avaient l’habitude de se rendre du côté britannique, à venir pêcher dans les eaux normandes.

« Si tous les bateaux se partagent le même endroit, la ressource ne sera pas suffisante pour survivre. Il faudra que l’on se démène pour trouver des solutions et faire perdurer la pêche artisanale. Nous y mettrons toute notre énergie. »

Lise et Julien Hue, pêcheurs

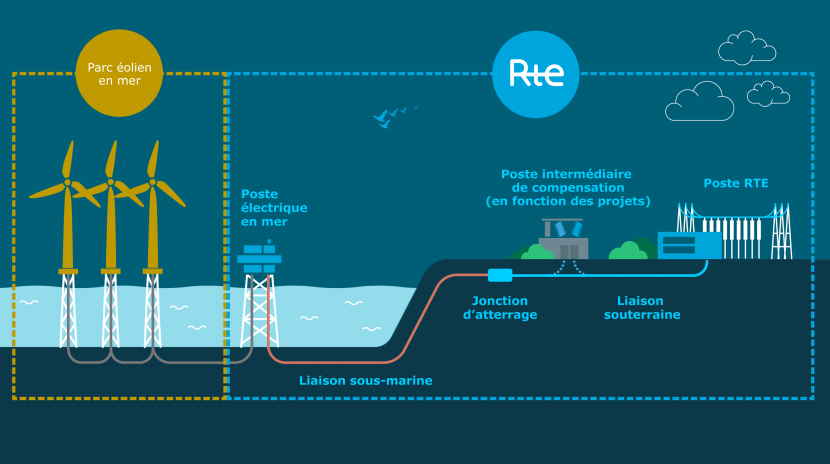

Parcs éoliens en Normandie : des projets qui redessinent les zones de pêche

Au large des côtes normandes, quatre projets de parc éolien offshore verront le jour. Trois dans les eaux territoriales (entre 10 et 20 km du rivage normand) et un quatrième au-delà (plus de 32 km du nord-est Cotentin). Situés en face de Fécamp, de Dieppe-Le Tréport et de Courseulles, les trois premiers représenteront au total 197 pylônes sur une superficie totale de 193 km².

La pêche sera totalement interdite dans ces zones de production d’énergie. Les professionnels seront amenés à gérer cette nouvelle contrainte. Le manque de recul scientifique ne permet pas d’infirmer ni de confirmer les craintes des pêcheurs quant aux effets environnementaux des parcs éoliens sur la ressource en coquilles. « Et pour cause, aucune éolienne n’est installée à ce jour en France” précise Eric Foucher, chercheur à l’Ifremer de Port-en-Bessin. “L’effet bénéfique de “réserve” dû à l’interdiction de pêche est encore à démontrer, tout comme les incidences éventuelles des vibrations et de l’électromagnétisme”, précise le scientifique.

Les projets de parcs éoliens avancent avec l’installation des câbles qui alimenteront les bases d’exploitation et de maintenance. Le parc de Fécamp sera mis en service en 2023, il faudra attendre 2024 pour ceux de Courseulles et de Dieppe-Le Tréport.

A terme, selon la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie, “la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif de capacité installée de production d’électricité renouvelable en mer à 2,4 gigawatts (GW) en 2023 et de 5,2 GW et 6,2 GW en 2028”.

Dialogue citoyen

Reportages "Tous Normands"

-

La vache Oreillette, nouvelle star normande

Publié le 23/02/2024 1 min

Pour ses 60 ans, le Salon International de l’Agriculture a décidé de mettre la race normande à l’honneur. Il a choisi comme égérie la vache Oreillette, originaire du GAEC Foucault dans l’Orne. Une fierté pour toute la Normandie.

-

Sites industriels : Tellux révolutionne l’analyse des sols pollués

Publié le 12/01/2024 1 min

Fondée en 2019 par le Rouennais Antonin Van Exem, docteur en géologie, la startup Tellux développe des outils d’information en temps réel pour optimiser le traitement et la dépollution des friches industrielles dans le but de faciliter leur reconquête.

-

STYLEASY, la startup qui rend la mode éco-responsable !

Publié le 25/10/2023 1 min

Proposer du sur-mesure confectionnable à la demande, c’est le pari fou de Romain Brifault, jeune styliste rouennais fondateur de la Maison de couture Brifault. Avec son frère et associé Alexandre, ils ont mis au point STYLEASY, une cabine d’essayage high tech.

-

Arterya, la startup normande qui facilite les prélèvements artériels

Publié le 05/09/2023 1 min

Avec le Blood’Up, la startup caennaise Arterya s’apprête à lancer sur le marché un produit qui pourrait révolutionner les prélèvements sanguins au niveau des artères. Une solution innovante pour un geste médical délicat et même douloureux dans 30% des cas.

-

Chanvre textile : l’heure de la reconquête a sonné en Normandie

Publié le 14/05/2023 2 min

Abandonnée durant près d’un siècle, la culture du chanvre textile revient en force en Normandie. Il est vrai que cette plante cumule bien des atouts : économique, écologique, multi-usages, elle est également facile et rapide à faire pousser. De quoi convaincre de plus en plus de producteurs et de consommateurs.

-

Technomap : toujours un prototype d’avance

Publié le 18/04/2023 1 min

Installée sur la zone Eurochannel à Martin-Eglise, près de Dieppe, Technomap a accompli une prouesse technologique : elle a transformé une Alpine Renault en une très puissante voiture hybride, fonctionnant à la fois à l’électrique et au bioéthanol. Objectif de dette PME dynamique : avoir toujours une longueur d’avance pour concevoir des prototypes toujours plus performants, légers et éco-responsable.

-

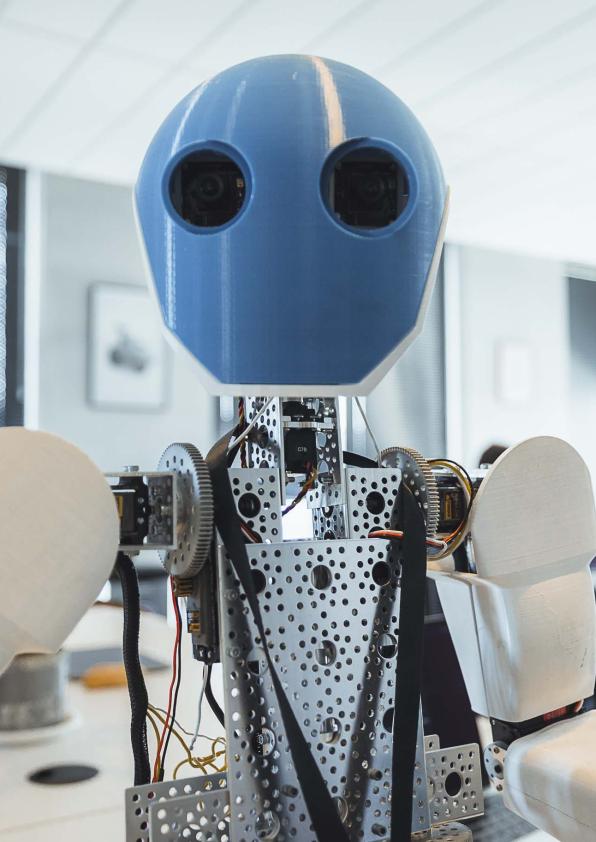

Conscience Robotics conçoit des robots toujours plus intelligents

Publié le 03/04/2023 1 min

La startup caennaise Conscience Robotics développe un système d’exploitation universel et simple d’utilisation : Conscience OS. Au sein de l'entreprise fondée par Iliès Zaoui, une vingtaine de jeunes ingénieurs et développeurs donnent vie à une famille de robots, sans cesse plus intelligents. Avec un mot d'ordre : rendre les robots utiles à la société.

-

Le Maestro de ByConcerti, un nouvel objet de création musicale

Publié le 08/03/2023 1 min

Une petite société caennaise a imaginé un objet révolutionnaire : le Maestro, sorte d’OVNI musical qui met la musique à portée de tous et stimule les fonctions cognitives, sociales et affectives. Soutenue, entre autres, par Normandie Incubation, la Région et la Banque publique d’investissement, ByConcerti lance la phase de commercialisation auprès des écoles, des IME, des crèches, des EPAHD...

-

Huîtres de Normandie : 5 crus de qualité de Gouville à Veules-les-Roses

Publié le 07/03/2023 1 min

-

L’économie sociale et solidaire, un modèle à suivre ?

Publié le 24/11/2022 5 min

En Normandie, on évalue à environ 11 000 le nombre d’entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire. Cela représente plus de 117 000 emplois, soit 11,1% de l’emploi salarié régional (au-dessus de la moyenne nationale qui est de 10,5%). Tous les secteurs d’activité sont concernés. Quels sont les avantages et les vertus de l’ESS ? Est-ce un modèle viable ? Les salariés de l’ESS sont-ils plus épanouis que les autres ? Pourquoi choisir l’ESS en tant que consommateur ? Ce reportage tente de répondre à ces questions à travers 5 exemples d’entreprises normandes soutenues par la Région et une série de témoignages…

Fermer le sommaire

Fermer le sommaire